はじめに

12月19日に新潟県の燕三条で行われた工場向けIOT講習会に参加してきました。

この講習会は、総務省「IoT機器等の電波利用システムの適正利用のためのICT人材育成事業」として、工場向けワイヤレスIoTを適切に利活用できる人材を育成することを目的として開催されており、工場等の製造現場における実務担当者・管理者を対象としIOT機器等の電波利用に係る知識及び技術の実践的な習得を目指すものとなっており、講習は大きく分けて二部構成になっており、座学と体験型学習(ワークショップ)に分かれていた。

座学

・無線が解決する課題

・無線の基礎知識

・工場における無線の基礎知識

・工場における無線のシステム構成例

・工場における無線の導入手順

・無線の管理・運用

・最新の動向

についての解説があったので、この中からいくつか解説する。

まずはIOTの説明から。こちらは説明不要だとは思うが、

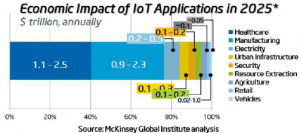

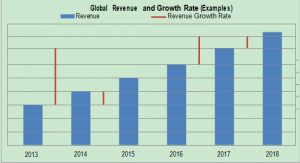

IOTの経済効果は労働人口や熟練工の不足、多品種少量生産の拡大、製造業のサービス化によるバリューチェーンの変化等に対応するために製造業の分野がもっとも大きく2025年には最大3.7兆ドルに達すると考えられている。それに伴い工場における通信はデジタル系ネットワーク(特にEthernet)が普及の伸びが大きく、2015年~2018年で2倍以上に拡大している

と言われており、このような時代の要請に対応するためには電波有効利用の観点からも適切なIOT機器の選定や利用に係るリテラシーの向上が不可欠だと考えられる。

無線の基礎知識

IOTでは膨大な数のIOT機器等が電波を利用することになる。そのため電波の干渉などが生じないように電波を有効利用することが不可欠になる。

そこで無線の基礎知識として電波の物理的特性(電波と周波数、電波の伝わり方、電波干渉・ノイズフェージング)、電波法、無線局の通信方式、チャンネルの割り当て方をを学んだ。

工場における無線の特徴

工場において無線の利活用を進めていくためには、

・ダイナミックな無線環境の変化

レイアウト変更や新規ラインの導入等で、無線環境が変化するため固定的な無線システムの運用に限界がある。

・多様な無線環境

工場は業種、工場の規模、電波遮蔽物の有無、立地条件による外来波の到来、または設備起因のノイズの有無により無線環境の状態が異なる。

・異種システムの混在

システムごとに異種の無線システムが導入されることが一般的でありシステム全体の最適化が行われにくい。グローバルで使いやすい2.4GHz帯から 混雑する傾向がある。

ということをを考慮する必要がある。

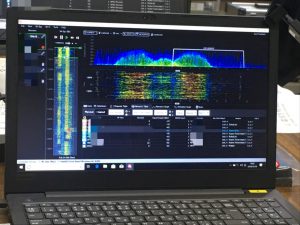

工場で無線の使用状況を把握する方法としてスペクトルアナライザとパケットキャプチャが考えられ、今回はスペクトルアナライザの体験講習が行われた。パケットキャプチャについては無料で利用できるWireshark等を用いればよいと考えられる。

工場における無線によるシステム構成で考慮するべきことと導入手順

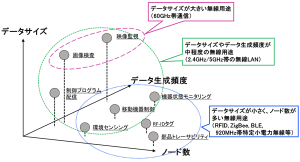

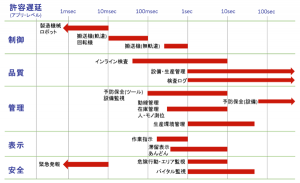

工場における無線の活用においてはデータサイズ、データ生成頻度、ノード数を考慮したうえで無線方式と機器を選定することが必要で、許容できる遅延についても考慮する必要がある。

現場に無線を導入する際には事前調査、導入作業、導入時のテストの3つの手順があり、無線は環境の変化による影響を受けるため、ある程度の期間にわたる事前調査とテストが必要になる。事前調査は現場での位置関係の確認、現場での無線環境の確認、模擬的な無線実験がある。実際の導入作業、導入時のテストについては今回は省略することにする。

無線の管理・運用

工場において適切に無線を管理するためには管理目的と管理方針をあらかじめ理解して、管理対象と管理実施者、管理方法をあらかじめ決めておく必要がある。

無線の管理の目的は、工場で使用する無線通信において用途に適した通信品質を保ち、通信品質の劣化に起因したトラブルを避けることである。

無線の管理方針は無線の周波数とその使用機器を工場全体で管理する必要があり、管理方法としては機器の使用状況を文書に残し定期的に更新することが必要である。

体験型講習

体験型講習は実物に触れることで無縁を使ったシステムへの理解を深めることを目的に電波を見てみる、電波を飛ばしてみる、電波でセンサーデータをとってみることを行った。

使用機器

Windows10laptop

スペクトルアナライザ Wi-spy DBx+Chanalyzer

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ

レーザー距離センサー STMicroelectronics AE-VL53L0X

加速度センサー InvenSense MPU-6050

無線LANルーター

無線環境測定ツール(未確認)

体験

まずはWi-spyを使って電波を見た。

持っていたESP32の電波を見てみることにする。

通信帯域が大きいことがわかった。

次に電波を飛ばしてみた。今回は電波の出力をdbmに絞って出力し、変化が見えやすいようにして行った。

出力した電波は受信してgrafanaで可視化した。

次にpingコマンドとiperfコマンドを利用して通信状況の確認を行った。

次に距離センサーと、加速度センサーで取得したデータを送信してサーバーで受け取り可視化した。

方法についてはこの記事の内容(環境計測実験1)とほぼ同じなので今回は省略する。

簡易的なIOT環境の構築ができた。

感想

今回のセミナーの内容は工場等の実務管理者対象ということで、開発者向けではなかったのだが工場における無線通信の可能性について考える機会ができたことは有意義であった。また、IOTシステムを構築すことよりもどのような運用、実装を行っていくこと方が大事だということに気づけたことは収穫である。また簡易的な実験に関してはすぐに行えそうだが、実装するとしたらサーバーや通信の知識も必要になってくるので、その辺りのサポートを手厚くすることでチャンスがありそうだと考えられる。