平成31年2月13日 東京の日経カンフアレンスルームで行われた

東京工業大学 社会人アカデミー×日経ビジネススクールpresents MOTを知る特別講座2019

科学技術とイノベーションマネジメント

に参加してきました。

本日の講師は梶川裕矢先生で

イノベーションとは?

多様化するイノベーションモデル

イノベーションの実現に向けて

いうことを中心に講義がありました。

目次

イノベーションとは

イノベーションの定義

多様化するイノベーションモデル

イノベーションの実現に向けて

インサイダー兼アウトサイダーの視点

ネットワークオブネットワークス

イノベーションとは

イノベーションとは人によって何に充填を置くかが違う。イノベーションとはなにか?の思考の補助線を引くために各企業の付加価値がGDPや経済成長の目安だとすると、GDPを決める4つの因子として、イノベーション力、市場の開放性、ガバナンス、政治システムが考えられる。

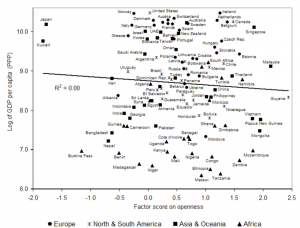

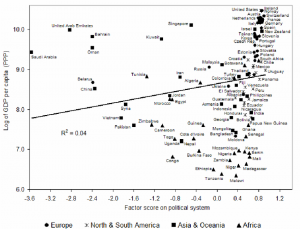

4つの因子を横軸にとって縦軸にGDOをログスケールでとったものを見てみる。

イノベーション力と指標はすごく相関が強く、ガバナンスもそこそこ相関があるように見える。一方市場の開放性や、政治システムは無相関に見える。ここでいうイノベーション力とは

イノベーション力=科学技術×教育×ITインフラと定義する。

経済理論に従えば関税障壁を撤廃して自由貿易を促進して市場を開放するれば経済は成長すると言うが、データに基づいて見てみると、関係がない。

例えば関税障壁を撤廃したときを考えてみると、それによって恩恵を受ける産業もあるがそうではない産業もあり打ち消し合って、マクロで見るとあまり影響がないと考えることができる。

上記のことを総合して考えると、GDP(経済成長)というものはイノベーションで決まると言える。

イノベーションの定義

NISTEPによる全国イノベーション調査におけるイノベーションの定義は、「企業が収益改善のために行う新しい取り組みのことです。なお、自社にとって新しい取り組みであれば他社がすでに同様の取り組みを行っていてもイノベーションとなります。」

これに従って考えてみると、定義によってはイノベーションが起きているとも言えるし、起きていないとも言える。

だが、国際的に合意されたイノベーションの定義によると、イノベーションとは収益改正のために行う新しい取り組みではなく、ビジネスデベロップメントとも違う。イノベーションの定義は人それぞれ違うので、自分なりに考えるしかないが、Value Creation with Something New、なにか新しいもので価値を作る(経済的な価値だけでなく、文化的、社会的な価値なども含まれる)ということがヒントになりそうである。

something newというのは、製品やサービスだけではなくてマーケット、技術、組織など色々な物が考えられる。イノベーションというものを考えるときに重要なファクターとなるものはsomething new と value creation である。何が新しいのかということ、どういう価値を誰に提供するのかということが重要になる。

価値が相対として増加していること。様々なトレードオフをイノベーションによりずらすことがネットワーク時代の新しいイノベーションの価値だと考えられる。

多様化するイノベーションモデル

現在イノベーションに関して課題になっていることが3つある。

1 テクノロジーの変化

2 軌道移行を伴うイノベーション

3 多様化するイノベーションモデル

アメリカでは、学術研究と産業、産業と制作がうまくコーディネートされている。ところが日本では要素技術に言ってしまう傾向があり、システムは誰かがやってくれると考えがちである。

テクノロジーの変化というのは地政学的なものや要素技術からシステム技術というものがあり、技術の転換が起きているが、日本の大学や企業はそこにうまく乗り切れていない。

軌道移行を伴うイノベーション

イノベーションのジレンマというものがあり、業績が良い会社でもマーケティングをやりすぎて顧客が本当に望んでいるものがわからなくなり、現在の延長線上で開発を進めてしまうことがあり、後発の企業に抜かれ業績が極端に悪くなることがある。

多様化するイノベーションモデル

少しずつ段階的に前進すること

無駄なく柔軟であること

・すべての企業は「リーン」でなければならず、それはすなわち「計画しない」こと。ビジネスの先行きは誰にもわからない。計画を立てるのは傲慢であり柔軟性に欠ける。試行錯誤を繰り返し、先の見えない実験として企業を取り扱うべき。

ライバルのものを改良すること

・機が熟さないうちに新しい市場を創ろうとしてはならない。本当に商売になるかどうかを知るには、既存顧客のいる市場から始めるしかない。

販売ではなくプロダクトに集中すること

・販売のために広告や営業が必要だとしたら、プロダクトに問題がある。

というのが今までの常識であったが、ピーター・ティールは著書の中で全く逆の意見を言っている

・少しずつ段階的に前進すること

→小さい違いを追いかけるより大胆に賭けたほうがいい

・無駄なく柔軟であること

→出来の悪い計画でも、ないよりはいい

・ライバルのものを改良すること

→競争の激しい市場では収益が消失する

・販売でなくプロダクトに集中すること

→販売はプロダクトと同じくらい大切だ

このことから言えるのはベストプラクティス、万能薬になるようなビジネスモデルはない。「どういうモデルがいつ適用できるか」と自分の頭で考え続けることが重要である。

多様化するイノベーションモデル

イノベーションモデルは、リニアイノベーションモデル、ユーザードリブンイノベーションモデル、エコシステム型イノベーションモデルの3つに分けて考えることができる。

リニアイノベーションモデルとユーザードリブンイノベーションにはそれぞれ適用されるべき条件という物が違う。リニアイノベーションモデルが向いているのはマーケットやニーズが存在しているもので、ユーザードリブンイノベーションモデルが向いているのはマーケットやニーズが不明なもので手段による参入障壁を築くのが難しくユーザーベースを獲得してネットワーク効果が働くものが向いている。エコシステム型のイノベーションモデルと言うものは既存のパラダイム自体に挑戦する新しいシステムへのトランジッションが必要なものに向いている。

この3つのモデルは独立に存在しているわけではなく、同時進行していることが多い。

イノベーションの実現に向けて

インテリジェンス機能の強化

インサイダー兼アウトサイダーの視点

ネットワークオブネットワークス

インテリジェンス機能の強化

イノベーションには実施能力に加えて組織的な分析・企画・評価能力が必要でIntelligent circleとAbsorbtive Capacityという概念を利用すると

分析をすることと分析をもとに何をやるかというのは論理的な飛躍があって別問題ではあるが分析はやってみるとすぐ終わるものなので、まずは分析をやってみることが必要である。

分析をもとに将来何が起こるかを予測する力をforesightという。論文、特許、その他の書誌情報を定量的に分析して、研究開発や科学技術政策の意思決定のエビデンスとして活用していくことが重要。現在ではforesight の中でもweeksignal世の中の弱い予兆をどう捉えて、どう意思決定に役立てるかという分野が伸びている。

インサイダー兼アウトサイダーの視点

イノベーションのためのアイデアとは既存の枠からはみ出してつながったときに起こるので、既存の枠から飛び出す、繋げる、帰ってくるということが重要である。

そのためには次の3つのステップが起こる

1番目は抽象化で何か問題が起きたときに、すぐに解決策が見つかったときにはそれを行うだけであるが、普通は見つからないので、まずは抽象化して考える、そうすると他の分野では解決されている場合がある。なので2番目に何かアナロジーをつかって探索する。3番目はアダプテーションということで、自分の業界に当てはめて考えて見る。ここで注意しなければいけないのは、抽象化しすぎるとアダプテーションできなくなるようになることである。重要なことは、そもそも問題の要素がたくさん頭の中に入っていないと良いアイデアは思いつかない。新しいことを思いつくためには自分の専門性や業務の範囲など、知らず知らずのうちに作ってきた枠を取り払う必要がある。結局イノベーションとは抽象化して既存の枠から飛び出し、つなげて帰ってくることによって起こる。

こういったことができるような知的プロフェッショナル人材をどうやって育成するか、後押しするような組織文化・制度の育成をどうするかということが軌道移行型のイノベーションにとっては重要である。

ネットワークオブネットワークス

エコシステム型のイノベーションというのは個人や一企業では出来ない。異なるネットワークをつなぐ、ネットワークのネットワークが重要になる。つまりイノベーションというのは強い個人の連携でしか進まない。特にエコシステム型のネットワークにこの傾向が顕著である。

エピステミックコミュニティ(知識共同体)という考え方があり、国際会議を動かすのは強いリーダーとか個人ではなく、ネットワークでもなくエピステミックコミュニティである。

エピステミックコミュニティとはネットワークの一種であるがネットワークに加えて、知識と価値観、有効性の基準とタスクの4つを共有しているコミュティのことをいう。上記の4つの条件を共有していないとネットワークがうまく機能しない。

イノベーションというものは過去のことではなくて将来のことなので、どんなに分析して論理的に考えてみても必ずうまくいくかどうかということはわからない。したがって創造的正当化が必要になり、そのときに必要になるのが論理、論拠、情理になる。が世の中のほとんどの意思決定というものは論理や論拠ではなされずに、概ね情理によって決まる。

つまり、話が魅力的かどうか、相手の感情を揺さぶれるかどうか、相手にとって意味がある話ができるかどうか、説得力が重要になる。

とはいえ、会社の動きが情理だけによって決まってしまうと、その時の感情に流さることになってしまいかねないので、論理、論拠、情理を兼ね備えて自分がやりたいこと、イノベーションを創造的に正当化できるかどうかということが重要になる。

Appendix

経営の分野に置いては最新の研究と、一般レベルの話まで落ちてくるまでにかなりの時間のギャップがあるので、強く意識して最新のことを学んでいく必要があり、さらに重要なことは既存の学術知識を学ぶだけでなく、それをいかに使い倒して実務に活かすかということが大切である。