現在自宅で農業用の環境情報の取得実験を行っています。

取得している情報を簡単に説明すると、

温度、相対湿度、土壌温度、土壌水分を取得しています。

温度、相対湿度の取得にはDHT11を使用しており、取得した情報の妥当性については検討していませんが、

原理的な確認という意味で飽差を計算してみることにしました。

## 飽差を定義する

学術的に言う飽差(VPD)と園芸領域で用いる飽差(HD)では微妙に異なっているのですが、

ここでは園芸領域でいう飽差(HD)について考えていきます。

VPDとHDの関係は

$$ \frac{VPD} { HD} = \frac{t + 273.15} {216.6740} $$

で表すことができます。

VPDは湿り空気の飽和水蒸気圧と水蒸気圧の差のことです。

## 飽差とは

1立米の空気の中に後何g の水蒸気を含むことができるかを示す値。(g / m^3)

ある温度と湿度の空気、あとどれだけ水蒸気を入る余地があるかを示す指標のことです。

植物の水分状態は相対湿度よりも、飽差に強く影響を受けます。

施設園芸.comより

なぜ園芸領域で飽差が重要なのかというと、

植物は葉裏等に「気孔」と呼ばれる通気口を持っています。日中にこの気孔を開くことにより緩やかに水蒸気を奪われていきます(蒸散)。

蒸散した分の水分を補うために根から吸水して同時に養分も吸収していきます。

適切な飽差のレベルであれば、この蒸散から吸水がストレスなく継続します。

ところが、強烈に水蒸気を奪うほどの外気に触れた場合植物自身の水分を奪われすぎて根の吸水が追い付かない状態になります。

このまま放っておくと植物自身が干上がってしまうため自己防衛のために気孔を閉じることになります。

これは根が吸水をしなくなること、気孔から光合成の材料である炭酸ガスを取り込まなくなることを意味しています。

ミストなどにより強制的に飽差を調節する事例も増えてきているようですが、「気孔を閉じさせない」基本的な管理ができていれば、

蒸散水蒸気による加湿、気孔開孔維持、吸水・CO2利用、光合成の維持というように生育を好循環サイクルを回すことが低コストに実現可能になります。

このことをわかりやすく言うと、

飽差を適切に管理することにより効率的に成長を促すことができ、収率のアップが期待できます。

施設園芸.comより

実際の飽差の算出方法

飽差の定義より

$$ HD =VPD * \frac{ 216.6740} {t + 273.15} $$

$$ VPD = 飽和水蒸気圧 – 水蒸気圧 $$

ということができます。

ここで相対湿度は理科年表オフィシャルサイトによると、(※1)

「空気中の水蒸気の分量の、同温で飽和している空気が含む水蒸気量に対する割合のことをいう。

これは水蒸気圧で考えても同じなので、通常は空気中の蒸気圧の同温の飽和水蒸気に対する比を百分率で表す。」(引用)

このことを式にすると

$$ 相対湿度 = (水蒸気圧 / 飽和水蒸気圧) * 100 $$

のようにあらわすことができます。

ここでVPDの式と相対湿度の式を合わせると

$$ VPD = \frac{1 – 相対湿度 }{100 } * 飽和水蒸気圧 $$

という式が立ちます。

今回の場合は相対湿度は測定しているので、

飽和水蒸気圧を求めると、今回の目的としている飽差(HD)が求まることがわかります。

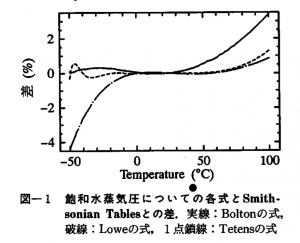

飽和水蒸気の算出には、推定される使用範囲で計算誤差が少ないこと、

計算が容易なことよりTetensの式を用いることにしました。(※2)

Tetensの式

$$ e(t) = 6.1078 * 10^\frac{7.5t}{t+237.3} $$

$$ e(t) : 飽和水蒸気圧 $$

## 計算結果の検証

下の表のように温度と湿度から飽差を一覧表示した飽差表というものがあるので、

上記の方法を用いてExcelで算出した値を比較して、ずれていないことを確認しました。

この検証で、上記の手順で計算した飽差は使用できると判断しました。

クラウドで利用できた方が便利なので

クラウドでNode.jsで使用することを前提に

JavaScriptでテストコードを作成しました。

[code lang=text]

var t; //温度

var h; //相対湿度

for (t = 8; t = 30; t++){

for (h = 45; h = 95; h = h+5){

var Et; //飽和水蒸気圧

var VPD; //飽差(分圧の差)

var HD; //飽差(水蒸気密度で表される)

Et = 6.078 * Math.pow(10, (7.5 * t /(t+237.3))); //Tetensの式

//VPDを求める

VPD = (1 – h /100) * Et;

//VPDをHDに変換する

HD = VPD * 216.6740 / (t + 273.15);

console.log("t = ",t,",h = ", h ,",HD = ", HD);

}

}

[/code]

という計算を行い、飽差表と比較しました。

結果

小数点一桁の部分で多少の差異が出たが、

飽差の利用の仕方を考慮すると

大まかに蒸散の具合がわかればよいので、実用に耐えうると判断しました。

## 今後の展開

温度と相対湿度という比較的計測しやすい値から植物の成長に与える因子が計算できることが分かったので、

現在観測しているデータから算出し、蒸気量が不足している状態、ちょうどよい状態、蒸気量が過剰な状態

と三段階で表示できるシステムを作成して、必要な時にはアラートを発信できるようなシステムを構成していきたいと考えています。

注

※1[理科年表オフィシャルサイト](https://www.rikanenpyo.jp/kaisetsu/kisyo/kisyo_003.html)

※2[飽和水蒸気量の計算誤差](https://pdfs.semanticscholar.org/52d0/baeb1876332b2c96caae3be99500b287daa4.pdf)

参考情報

施設園芸・植物工場ハンドブック 企画・編集 一般社団法人日本施設園芸協会

2015年5月30日第一刷発行 ISBN 978-4-540-15101-9

[飽和水蒸気圧の計算誤差](https://pdfs.semanticscholar.org/52d0/baeb1876332b2c96caae3be99500b287daa4.pdf)

[理科年表オフィシャルサイト](https://www.rikanenpyo.jp/kaisetsu/kisyo/kisyo_003.html)

[温度及び関係諸量の計算法](https://www.jstage.jst.go.jp/article/agrmet1943/40/4/40_4_407/_pdf)

[施設園芸.com](https://shisetsuengei.com/news-column/yield-quality-up/yield-quality-up-003/)